溫床

——

他手掌很宽,一直都是,我不太握得住。

指缝里布着姜色的茧,使牵着的人闻到满溢出来的养育者气息。原来我已经长到可以半搂着他的程度。够不着他肩膀的时候,只稍微掂了掂脚,于是很恰好的,可以侧着脸枕在他的颈窝里,望过去,看见削薄的下颔线。

很小的时候,我这样看他,是远的。我的眼里他高而厚,有着很靠谱的轮廓,坐在书桌上看作业本。他说这里怎么会错呢,我不说话,他就伸手过来,两只半圆形的掌暖呼呼地包住我的手,看着我,他神情很认真地再问一遍:这里,就是这道题,怎么错啦?我不是教过一模一样的吗?

这个时候我突然知道,他是教过我很多。

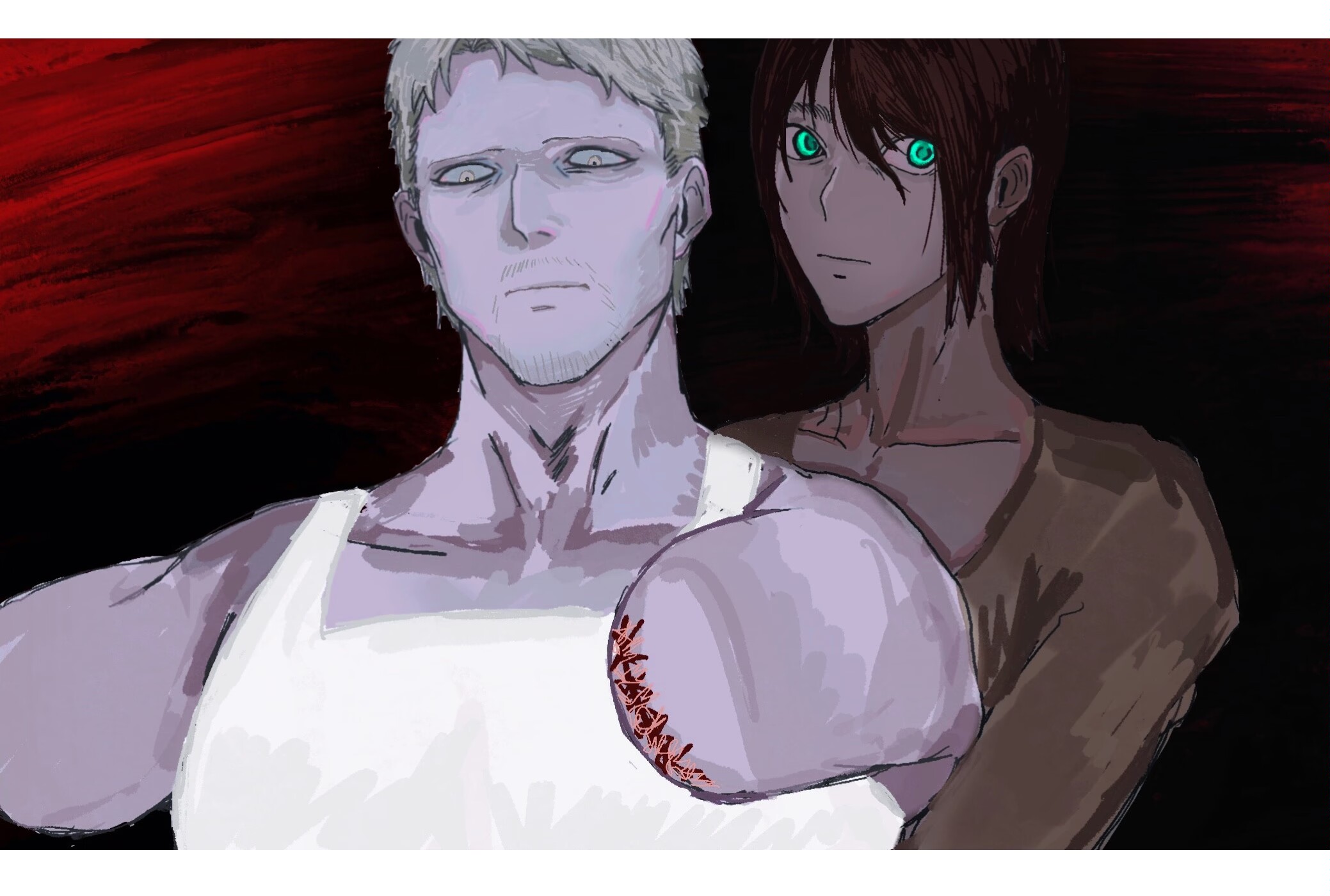

如今的莱纳不再厚而高大,值得依靠,则是变回最初那年,一张妖魔的温床,一捧植芽的净土。他再次成为新生命的孕育地,再一次做母亲,早已不再是那个十七岁的不知所措的,他变得熟练、糜软、就像被剥开外皮的熟黄芒果般甜媚。刮下一块果肉来就能尝到蜜过头了的汁水,再次怀上孩子的莱纳此刻同时散发出了奶与果交合的味道。他笑得不再像以往那样多了,脾气也变得更加温顺。

“莱纳,”我松开手说,“我要去上课了。”

他还给我一个缓慢的回头,一个茫然但很知足的眼神从金色的池里流向我,并停下手中那好像永远也干不完的家务活。我从他背后缩出去拿书包,他抿着唇,像我刚才望他一样望回来,淡金色的短发较先前长了些,微微盖过了飞挑的眼角。一个男人应该长这样一双眼睛吗?

他的确是要说什么,又忍得很辛苦,到最后仍然什么也没有说,只有表情是苦而疑惑的。我不知怎么想重复一遍,我说我要去上课了,我觉得他肯定要说些什么,说不定会挽留我,他什么也没说,只是安静地站在原地,一手堪堪扶着腰部。

“注意安全。”

莱纳说完这句很符合身份的话,转过身去。他的背影又忙碌起来,在厨房门口,我不像以前那样可以抱着他的腰闹着说不去上学了,他不能再像以前那样无奈地皱起眉和我说不行,也不能再把我用力地搂入怀中说……别这样……我的孩子……

晚上,推开门的时候我还迟钝。

客厅灯灭着,茶几上的玻璃杯里没有热牛奶,奶香倒是有的,从卧室一路幽幽地游到我鼻尖。我又一次想起很小的时候,我们报名了幼儿园免费的亲子夏令营,他牵着我,我们一起去看孕中的母羊。柔软蓬松的羊毛卷和素食动物方形的眼,母亲、软糯、湿润的草地,牧场发送的羊奶味道香甜,一切都被描写得非常直白,但我当时不懂。

那只母羊依偎在她最大的孩子怀中,看起来真是虚弱无用,下一秒就要在生产中消亡,而莱纳不一样,母亲的形象是莱纳,莱纳是母亲的符号。至少在我幼小时,在被他牵在手上的时刻,莱纳是一位可靠的好母亲,具有生活的智慧,可以用很少的食材做出美味的饭食,令人相信家庭与亲情。

母羊虚着后腿跪在圈栏中央,正如他此刻躺在床上,只穿了一件上衣,敞开双腿,幼儿小毯垫在腿根下,已被彻底浸湿了大半。我仍然相信家庭与亲情,尽管我曾见过这场景,只不过那时他拥有平坦的小腹和暂且灵活的躯体,抚慰起自己来并不像现在这样勉强而难堪,我走进来时听见他的颤抖和低低的泣声,除此之外还有放肆而意味深长的黏糊水声,床头昏黄色的小灯亮着,我拉开大灯的开关,他甚至连把玩具从湿软的深红色穴口扯出来的时间都没有,就惊慌地一哆嗦,被抚弄着的饱涨胸口立刻溢出了一捧初乳。

那两枚暗粉色的乳孔在粗糙的指缝间微微地挺立着,像两只过早地被暴力夺去了梗和核的、饱含汁水的幼期樱桃。初乳从圆孔中央缓慢地溢出,那股柔软的甜香在此刻充满了整个卧室,唤起每一个未长成的孩子内心深处最甜蜜的回忆。

莱纳不算粗重的呼吸声缠着他腹中胎儿的心跳浮到我面前,而他的脸还埋在枕头里,为了不伤到那已经会影响行动的肚子,我孩子的母亲正以一种格外扭曲的姿态半跪在床上自渎。

我放下书包,把刚换下来的球鞋往外一抛。莱纳抽泣的声音无法盖过欲望,他望着走进来的我。为什么哭呢,我问,母亲在我眼中从来不是那么容易掉泪的人,他不说话,只是收起小毯子,拔出那个没有温度的橡胶块,要我躺下来,什么也不要做,恳求似的,每个动作都透着一股怕我离开似的恳求。我连制服都来不及换,就躺上床,在卧室灯的橙光里看见垂着脑袋的他解开我的皮带,一手扶着肚子,另一手撑着身子缓慢地往下。

从这个视角我可以清晰地看见他肉粉色的蚌形腿心和湿透的腿根,大腿的线条绷成优美的形状,极其小心地往我身下坐。被撑到微微变形的穴口还半张着,缠着一股自渎后仍未被满足的焦渴。没来得及抹去的新鲜奶水顺着胸口的弧度流下来,淡白色的液体浸在他的体肤上,我清醒地开始幻想他如何哺育孩子。

他会抱着婴儿睡在他自己的双乳中间吗?会给他唱歌吗?像我幼时一样?

——

我和每个孩子一样有依赖期和叛逆期,他却好像天生就会做母亲。

我在升高中的时候搬了家,在全新的环境念了半年书,我学习不算优秀,在田径上却有点儿天赋。那次运动会是莱纳第一次来我的学校,他穿上了一套又薄又旧的西装,激动得满脸通红,暖白的肌肤上浮出粉色的喜悦。高大而年轻的金发男人站在操场中央,听见那个面容模糊的体育老师表扬我的优异成绩,他大力地鼓掌,露出骄傲的灿烂笑容,我站在讲台后等领奖,望着他因为我而如此幸福的模样,一时竟有些恍惚。

所有人很自然地凑近来 ,甚至有人向他衷心地请教如何让孩子乖乖地锻炼身体。他望着我的眼神那样自豪。我走上台参加颁奖礼,一个眼熟的女生微笑着颁给我一支娇小而冰凉的奖杯。

我礼貌地道了声谢谢,却发现奖杯底垫着什么。我在那个女生的眼神里退到台后,摸出一张粉色的香味信纸。我突然想起这份眼熟,她好像是我的前桌。然而下一秒就有一只手抽去了那张信纸,我回头,发现是莱纳。

接下来发生的一切事情,每一秒钟都在打破我的想象,我曾说过,我从来没有读懂过那片湿润的草地和下跪的母羊。莱纳甚至都没有读完这封带着某些青春暧昧意思的信就丢开了它,他的手伸过来,冒着青筋地握在我的肩膀上,他讨好着说:只有妈妈是不够吗?

这一切发生得太快了,我根本没反应过来,一股酸甜从胃部翻滚着上涌,一股诡异的想法从在心口飘了上来,这是我妈妈,他竟然在和我的异性同学竞争。莱纳从没有在大众面前这样用力地抱过我,他的手那样热,手心存留着一股汗意,携着不正常的脉搏与心跳。肉体的温度从肩部下滑,一丝超过了亲情的情绪游到了一个不该出现在此刻的大脑区域,我费力地挣开他,压下所有涌上来的色情回忆,疯狂地奔跑着,跑向离我最近的卫生间。我想起我们为什么要搬家了,我想起我为什么如此抗拒而愤怒。

他背叛了我,他背叛过我!此刻却要反过来——

不知道过了多久,我终于勉强压抑住了那股想要呕吐的冲动。我睁开眼,听见焦急的一连串拍门声。莱纳的声音从门外传来,他就像忘记了我的名字一样喊着十年前用过的亲密昵称,宝贝,你怎么了?哪里不舒服吗?他力气总这样大,就像小时候不会抱人,只能用鼓着肌肉的臂弯手忙脚乱地卷着我,至少是稳健的。他用肩膀撞开了又脆又薄的隔间门,他望着我,在一刻的震撼后,这个惯常做母亲的金发男人立刻褪去了一切攻击性,眼神柔和而恳切地望着我。

一个、正常的、发现儿子开始看黄片且对其母冒出性幻想的母亲,真的会用这种眼神望着他的儿子,以及儿子裤链口发硬的性器吗?

他闭上身后已脆得不成样子的木门,蹲下身子,极其谨慎地用手在僵住的我面前挥了挥。

那么,他迫切地说。

你不会再和她说话了,对吗?

我什么也没有说,肉色的世界变回了一整团消沉而闭锁的子宫。

——

视线回魂的时候,我眨了眨眼,在甜蜜的奶香里嗅到一股淡淡的腥气。他半撑着身子熟练地坐在我身上,甜滥的深红肉套一松一颤,乖巧地咬紧那能为他疏解情欲的性器,表情模糊不清。他时刻都在注意不要进得太深而伤到内里,这样也导致那由性交带来的夺命快感是一阵一阵的,他的呻吟也是压着的,就像很知道自己正在做什么地狱都无法接受的乱伦一样小心翼翼。

运动会的那天下午我想起的场景和现在几乎一模一样,只不过我并不是像现在这样躺在床上任他服务,而是站在门缝外,捂着嘴,惊恐的……床上的人是他的某任男朋友,在后来的某天身首分离地死在街道上。但当时的他像现在的我一样,躺在那张平常是我和母亲相拥入眠的床上,享受着我的母亲为他带来的服务。他是如何的情态并不重要,重要的是坐在他身上的莱纳。我的母亲的姿态那样痴迷,完完全全忘了他儿子的放学时间就是现在。

我在那一天被迫撕开了这世界的最后一道面具,我的母亲莱纳是一个无情的、不可靠的……

那次在学校我们并没有做到最后,我只用手操了他,并毫无强迫意味地亲吻了我出生的地方,那个圆润的,湿滑而柔软的,产出过一个锐利生命的阴道,指尖轻轻透开前端蚌肉的时候,我用一直修剪得非常漂亮整齐的指甲扣住了内里湿润而弱小的核,那团软肉立刻热情地绞紧了我,而那一瞬间本就半蹲着迁就我的他却颤得基本站不住了,一双鼓满了欲望和肉色的大腿弯曲着,圆形腿心湿漉漉地往下淌,黏腻的水液抽出了细长的丝,顺着饱满的肌肉线条细细地滑落到脚踝,打湿了皮鞋和地面。被我按在学校卫生间墙上的莱纳望着我,病态地露出了像得到了嘉奖的幸福表情。

这一刻过后,我们都是背叛者了,他先前做出的背叛比起现在我的侵犯来说不值一提。

莱纳在第二次怀孕的时候,大着肚子还在他业已成熟的孩子,也就是我的身下做比最淫荡的男妓还要放浪的骚货,这次是真枪实弹的,他的肉口熟媚地裹着我,胸前还在止不住地溢出奶水。不到十分钟他的体力就不太撑得住刚才那个姿势了,于是我强硬地把他翻过来,听着他断断续续的呻吟和抗拒,甚至那稀里糊涂的一大堆音节中还滚出了脆弱和尚带理智的哭叫,不要……不要,不要这样,别,别伤到孩——

——他整个身体都回到了一开始的跪姿,在被我一举操到深处的时候立刻尖叫着仰起头,被情欲染上粉红的整张身体弧线呈出了色情片里最狼狈的羞耻姿态。我心不在焉地往里顶弄了几下,手从他翘起的臀部往前,滑过微微内缩的腰肉,最后停留在我故意一直没有触碰的双乳之间。

莱纳被骂婊子的一切源头都是这对奶子。

他其实算不上多么放浪,只不过是第一次和人做爱后食髓知味,然后怀上我。在怀孕后这个男人本来拥有的高大骨架和结实肌肉全部融化了,他这副肉体的所有本该拥有的价值都变得可笑至极,除了在怀孕后变得涨大且松软的胸部。那本该全部属于我的母乳,后来变成了一卷卷从各种癖好特别的男友钱包里掏出来的湿厚钞票,用来维持他辍学后离家出走的生活,和我的成长。他也有明面上的工作,但我们都清楚那无法支撑起两个人的体面生活。

我甚至能看见他,高大的金发青年,身体却饱含色情天赋。他用卫生间里免费提供的粗糙纸巾偷偷擦去脸上浓稠的精液,仔细数清钞票,在公共洗浴室里用力刷洗着被搓成熟红色的胸部,最后回到出租屋,从简易的婴儿床里抱出饥饿到不成样子的我,把肿胀的乳头塞进我嘴里,忍着被快速吮吸的痒痛感,哼起了老土的歌谣,声线干涩而嘶哑。天生拥有一具罪恶躯体的年轻母亲抱着孩子,笨拙又尽量轻柔地学着育儿书上哄着说,妈妈来晚了,啊?宝贝……不哭……

……不哭好不好?不要哭了好不好?不要哭了好不好?

我不是天才儿童,当然早已忘记母乳的味道,现在有机会使我回到摇篮内,我当然不会放过。手指摩擦到他翘起的敏感乳孔的时候,身下的人立刻剧烈地颤抖起来,我张开手掌,稍微用力就拢住了整堆柔软的洁白乳肉,手感比往常每次做爱都要更佳。我想那些人当初也是这样无情地玩弄这里吗?他为了钱,或者为了爱,到底能做到什么地步呢?

他甚至把属于我的母乳分给别人。

不止一次,他在我幼小时这样做但瞒着我,他在我成长时这样做并让我无意中发现,让我得知我的母亲不是我的唯一,无论幼小的我在房间里如何饥饿地哭泣,无论成长的我如何站在门缝外露出多么惊恐的表情。

说不清是嫉恨还是心痛的我抚弄着那里,身下继续毫无章法地操弄进去。然而他身下无意识地迎合却真正地惹怒了我,怎么会有这样无用的母亲,连全应该属于孩子的婴儿食物都护不住。此刻他腹中的这个孩子又要被我夺去第一位食用母乳的资格了,莱纳布朗是一个彻头彻尾的天生坏母亲。

我动了动,用语言迫使他正面朝向我。下一刻莱纳模糊而张皇的面部表情就对准了我,深陷的眼窝和紧拧的眉间组成一张还算英气的上半张脸,然而他微张的口唇和被汗浸透了的下半张脸却写清了他是荡货的事实。

这个挺着肚子被自己的儿子操了还不知羞耻的男人。

我内心一阵止不住的悲悯,手指却毫不留情地捏住了他肿胀的乳尖,试图挤出更多鲜甜的奶水。新鲜的人初乳原来不是纯白的,而带着一丝淡红的暖色,亲上去,尝起来醇厚而无味,显然营养充足。莱纳布朗是一个忠厚纯良的天生好母亲,吃下普通的食物,产出如此之多能使婴儿和婴儿的父亲同时茁壮的乳汁。

“味道还不错。”我把剩余的液体擦在他的腰上,轻声细语地说,“你也应该尝尝,你没有尝过吧?”

莱纳离家出走后,他的母亲并没有来找他。毕竟这个未成年就怀孕且臭名远扬的孩子已经失去了任何出人头地的可能,说难听点他的消失甚至死亡,都是一个非常具有启示意义的小说结局。

但是,他非要如此坚韧地活下来了。

他以那套畸形的工作体系生活了下来,甚至把我养成了一个还算挺拔的青年,一个可以把他操成像现在这样瘫软形状的新父亲。永远被情欲困在原地的莱纳发着抖蜷缩起来,我撑开他一直微闭的口唇,这只无用的母牛此刻不得不被迫咽下他自己产出的乳汁,甚至在我玩味地顶弄下不小心呛出了声。他猛烈地咳嗽起来,鲜红的舌尖隐隐地现出来,上面还留着一层白色的汁液,衬得他的表情更加不堪入目。我刚要好心地伸手帮他擦掉下巴上残留的那部分,莱纳却一下用双手捂住了脸,连孕肚都管不及了,腿根和内里舒展地抽动起来,他刚吃下自己的产出就淫荡地高潮了,这副孕育着新生命的身体就这样,不管不顾地,遵从欲望地高潮了。

到这里,这场荒诞的性事也该结束了。我把仍然没有释放的性器从他的体内抽出来,尽量无视了他那还沉迷于高潮余韵的肉口收缩出来的一下又一下湿润留恋。莱纳没止住咳嗽和喘息,刚刚经历过快感巅峰的身体已经浑然无力,倒在床垫上一高一低地浮动着。

我站到他面前,轻轻地用手指擦去了他眼眶下积起的泪水,他没有真的为谁而流泪,这纯粹是因为过度的爽而激起的生理盐水。他没有为我,或者为我们的孩子而流泪,更不是为自己。最后的浓烈射在了他较之前瘦了太多的脸颊上,莱纳毫无反应地接受了,甚至冲着面无表情的我乖顺地眨眨眼,无意识地,仿佛他才是一个真正的、被最亲密的人侵犯的、不知伦常天条然后犯了错的孩子。稠密的白色从他不算浓密的奶金色睫帘上滴落,以一种过分的色情角度在这张并不算可看的脸上停留。

灯被收拾好衣物的我重新关上了,这位再一次成为母亲的金发男人结束了疯狂的性爱,于是他做出了极其具有母性的动作,他在黑暗的宁静中摸了摸自己的肚子,一个守护后代的金发圣母,他声音勉强而颤抖地说:我的孩子。

他说,我的孩子。

——

writer:庞鹿